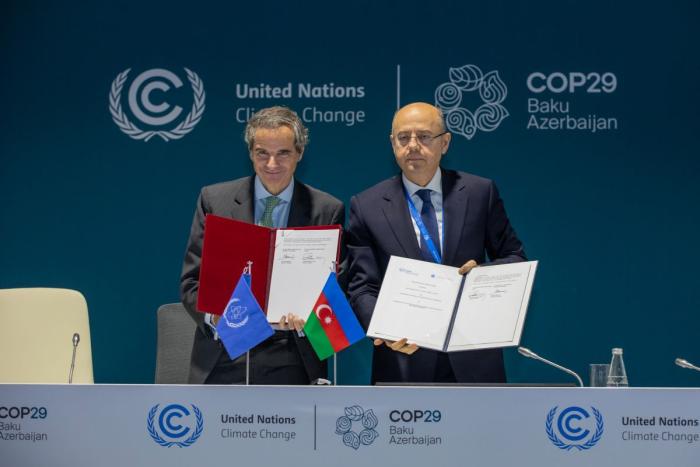

Состоявшаяся на полях Мюнхенской конференции по безопасности (февраль 2025 г.) встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в очередной раз продемонстрировала: Азербайджан не готов окончательно отказаться от строительства АЭС. Помимо вопросов нераспространениия ядерного оружия и выполнения Парижского соглашения по климату, стороны обсудили перспективы внедрения ядерного компонента в энергосистему Азербайджана. Нездолго до этой встречи, в декабре 2024 г. президент Ильхам Алиев в интервью российским СМИ не исключил, что стране ''при ряде сопутствующих условий'' может понадобиться АЭС.

О каких условиях говорит Алиев и какие стратегические цели могут лечь в основу атомной политики Азербайджана? Попробуем разобраться.

Надо заметить, что идея строительства АЭС в Азербайджане далеко не нова. Впервые соответствующий проект проект был разработан в 1980-е годы. Решением Совета министров СССР была определена площадка дла строительства объекта – в поселке Наваи Гаджигабульского района на востоке страны. Однако авария на Чернобылськой АЭС в 1986 г. заставила свернуть ряд атомных пркектов в СССР, в том числе проект первой АЭС на западном берегу Каспия.

В 2007 г. бакинский Институт проблем радиации предложил правительству проект строительства АЭС мощностью 1500 МВт. Согласно предварительным оценкам, его реализация могла занять около четырёх лет, а его стоимость достигла бы 3 млрд долл. США. И несмотря на то, что данная инициатива не получила развития, в конце того же года МАГАТЭ дало предварительное согласие на возведение в Азербайджане первого исследовательского ядерного реактора. Более того, агентство выразило готовность оказать финансовую поддержку проекту.

В 2009–2011 гг. в Азербайджане планировалось построить реактор малой мощности (менее 1 МВт), однако проект остановили из-за недостаточного экспертного обоснования. В 2011 г. власти Азербайджана вновь вернулись к проекту АЭС. На сей раз было принято решение о подготовке технико-экономического обоснования строительства первой в стране АЭС традиционной мощности. Также предусматривалось развитие системы подготовки специалистов в сфере ядерных технологий и налаживание производства радиоизотопов, которые импортировались из-за рубежа.

Следующий этап развития "атомного дискурса" в Азербайджане начинается в 2014 г. с подписания президентом Алиевым указа о создании ЗАО "Национальный центр ядерных исследований" при Министерстве связи и высоких технологий. Вскоре интерес к атомному проекту Азербайджана проявила французская компания VINCI Construction Grands Projects (уже реализовавшая на тот момент около 50 проектов). Тендер на проектирование первого исследовательского реактора мощностью 20 МВт планировалось объявить уже в следующем, 2015 году. В рамках проекта также предусматривалось создание учебного реактора мощностью 2 кВт.

Согласно прогнозам "Национального центра ядерных исследований", работы по строительству исследовательского реактора планировалось завершить к 2020 г. Однако для их начала требовалось одобрение со стороны МАГАТЭ, что само по себе является достаточно длительным процессом. В качестве возможного места для будущей АЭС рассматривался город Хырдалан (на западе Апшеронского полуострова). Проект предусматривал возведение исследовательского реактора, административного комплекса, центра обработки данных и необходимой инфраструктуры на участке площадью 15 га. Таким образом, площадка возможного строительства была перемещена, несмотря на утверждения специалистов о том, что с точки зрения сейсмической безопасности Наваи является наиболее целесообразным вариантом.

Однако, как и на предыдущих этапах, проект снова не удалось «сдвинуть с места». Причиной тому, пожалуй, выступает сконцентрированность Баку на развитии углеводородного сектора, выполнении все более возрастающих контрактных обязательств по поставкам нефти и газа, а в последние годы – также на развитии зеленой энергетики'. Отметим в связи с этим, что к 2030 г. Азербайджан нацелен на производство 7 ГВт зеленой энергии и экспорт 5 ГВт через международные коридоры. К 2035 г. планируется довести долю ВИЭ в энергосистеме до 40%. Выработке подобных планов способствует также переход Нагорного Карабаха (Арцаха) с его потенциалом развития ВИЭ в состав Азербайджана (потенциал солнечной и ветровой энергии оценивается в 4500 МВт).

Однако вместе со всем этим в последние годы, особенно после 2019 г., набюдаются попытки Баку вернуться к обсуждению атомных перспектив, что может быть связано с необходимостью создания новых мощностей для удовлетворения не только внутренних потребностей, но и экспортных амбиций. В последний раз на высоком уровне он поднимался в 2019 г. – на встрече президентов Путина и Алиева в рамках Валдайского форума, что характерно – при участии главы госкорпорации ''Росатом'' А. Лихачева, заявившего: «АЭС будет такая, которую выберет наш азербайджанский партнёр. Мы предлагаем мощную станцию. Специфика Азербайджана состоит в том, что растет серьезно потребление. За 2018 года азербайджанцы добавили почти 14% потребления и генерацию электричества, это очень много. При этом явный перекос – более 90% – это газово-тепловая генерация».

Что касается внутренних потребностей Азербайджана, то множество прогнозов, сделанных в 2018-2020 гг. относительно резкого роста спроса уже к 2025 г., так и не оправдали себя. Согласно Международному энергетическому агентству, в 2023 г. рост спроса на электроэнергию в Азербайджане составил лишь 1%, тогда как в 2022 г. этот показатель превышал 4%, а в 2021 г. достигал 7%. При этом в 2024 г. наблюдался значительный рост производства электроэнергии за счет ВИЭ. Объем выработки зеленой энергии увеличился на 1,729 млрд кВт·ч по сравнению с 2023 г., достигнув 3,851 млрд кВт·ч. Общая выработка электроэнергии в 2024 г. составила 28,3 млрд кВт·ч, из которых около 3,8 млрд кВт·ч пришлось на ВИЭ.

Таким образом, на фоне замедления спроса на электроэнергию в Азербайджане наблюдается рост её производства. Это может быть вызвано исключительно внешними факторами, в частности нацеленностью на увеличение экспорта электроэнергии. В настоящее время основными импортёрами электроэнергии из Азербайджана являются Грузия, Турция, Россия и Иран, причем объемы импорта имеют весьма символический характер.

Параллельно с этим Баку нацелен на укрепление своих экспортных позиций в европейском направлении. В 2019 г. Азербайджан начал (впоследствии приостановленные) поставки электроэнергии в Болгарию через линии электропередачи, проходящие по территориям Грузии и Турции. Сегодня разрабатываются новые маршруты для экспорта электроэнергии из Азербайджана в Европу, один из которых предполагает проведение подводного электрокабеля по дну Чёрного моря, соединяющего Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, между которым уже подписано соглашение о создании совместного предприятия для реализации проекта трансчерноморского кабеля.

В обосновании проекта указывается на перспективы поставок по подводному кабелю зелёной энергии с берегов Каспия. Однако что считать сегодня зеленой энергией? Известно, что в последние годы зелёная идеология в энергетике претерпевает серьёзные трансформации, вызванные вполне прагматичными расчётами. В 2022 г. Еврокомиссия (ЕК) классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зелёные источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. А ''атомный ренессанс'' сегодня и вовсе представляется одним из мегатрендов глобального устойчивого развития.

Отсюда – и рассмотрение Азербайджаном возможностей развития "мирного атома". "Это отрасль, это потенциал, это кадры, это совершенно новое, что мы никогда не имели. Во-вторых, это все-таки та тенденция, которая существует в мире, и не хочется от нее отставать. Поэтому мною уже данное поручение изучить возможность опытных структур, мини-реакторов в научных целях с тем, чтобы посмотреть, что это нам может дать именно с этой точки зрения", – говорит Алиев. Иными словами, процесс запускается. Хоть и медленно.

Активизация Азербайджана в вопросе строительства АЭС формирует определённые вызовы и для соседей, в частности для Армении. Широко известна проводимая Баку и Анкарой еще с 1990-х гг. и по настоящее время кампания против Армянской АЭС. Задача вполне ясна – лишить Армению статуса единственной страны Южного Кавказа, обладающей атомными мощностями. Риски для Армении становтся ещё более ощутимыми сегодня, в условиях, когда в республике нет четкого видения будущего развития ''мирного атома'', а официальная позиция Еревана все больше склоняется в сторону предлагаемых американцами эксперименталных малых атомных реакторов. Как мы писали ранее, такое решение будет означать сворачивание армянской атомной энергетики и резкое увеличение зависимости республики от импорта электроэнергии, чему в значительной степени будет способствовать также запущенная программа либерализации электроэнергетического рынка. В свою очередь, Азербайджан демонстрирует растущие амбиции в электроэнергетике, развивая сразу несколько направлений: от подводного кабеля через Черное море до проекта ЛЭП через т. н ''Зангезурский коридор'', причём оба проекта активно продвигаются как часть концепции зеленого коридора. Учитывая мегатренд ''атомного ренессанса'', сценарий строительства АЭС в Азербайджане с подключением к указанным коммуникациям уже в среднесрочной перспективе может получить вполне внятные контуры.