На 100-летие кончины Льва Николаевича Толстого

(20 ноября 2010 г.)

В последнее 20-летие очевидно усилился интерес к событиям Великой (Отечественной) войны, как её называли в России, или Первой мировой. Тому, безусловно, способствовали известные процессы «освобождения слова» в России, а вместе с тем и в славянских странах. Война эта, война за славянское дело, унесшая миллионы героических жизней, не может быть забыта, не может долее представляться как «бессмысленная империалистическая бойня», во всяком случае, для нас, русских, и других славянских народов. «Мировая закулиса» в своей слепой борьбе за «новый мировой порядок» (ср. надпись на однодолларовой купюре: novus ordum secorum) сделала всё, чтобы в 1914 г. противопоставить сербов болгарам, болгар русским, в который раз столкнуть русских с поляками, поставить под ружьё в Австрийской армии хорватов, словенцев, чехов и словаков для борьбы со своими «братьями-русскими». Увы, но в той войне, как и во Второй мировой, славянам не удалось избежать братоубийства по воле «князя мира сего». Разделённое племя наше оказалось заложником европейской бойни, учиненной в недрах христианской цивилизации разномастными врагами рода человеческого. Однако идея славянского единства, вскармливавшаяся на протяжении почти всего 19 в., все же проторила свою стезю и в тех непростых условиях, каковые предложили жестокие будни войны. Достаточно примеров из прошлого говорят именно об этом, хотя мы отнюдь не склонны идеализировать ни русских, ни австро-славянских солдат. Разумеется, о многих проявлениях чувства славянской солидарности в противоборствующих армиях история умалчивает. Оттого дороже те, подчас трогательные документальные свидетельства столь драгоценного для нас кровного, глубинного единства-родства.

Один из таких удивительных правдивых рассказов нашли мы в книге Франце Зупанчича (1), офицера Австро-венгерской армии, воевавшего на разных фронтах Первой мировой и на Румынском направлении попавшего в русский плен. Он был переправлен в Пензенскую губернию и прожил чуть больше года в городишке Инсар. В начале же августа 1918 г. вместе со своим земляком Ив. Чернеем отправился в долгий, трудный путь на Москву, откуда с другими австро-венгерскими пленными и был препровождён на родину. Такова сухая канва его пребывания в России, хотя в «Дневнике» русским событиям отведено почти 100 страниц (2). Но вот что интересно: по дороге в Москву, несмотря, скажем прямо, на смертельную опасность, — ведь страна уже полыхала в огненном шторме революции — два отважных и совершенно бесправных в тех обстоятельствах словенца, почти без средств, направились во исполнение своей заветной мечты в… Ясную Поляну, принести дань памяти великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому.

В усадьбе и на могиле Толстого (3)

В небольшом посёлке Инсар в Пензенской губернии среди пленных офицеров было шестеро югославян, девятеро чехов и тринадцать болгар. Мы жили все вместе в одноэтажном домишке. Каждую ночь клопы правили богатую тризну на наших телах. Холера и тиф, как и прочие их союзники, беспрепятственно стряпали с нами грязные торгашеские сделки, а надо всем кружился в вихре с непомерной силою братоубийственный меч большевизма, надо всей необъятной матушкой-Россией. Даже в нашем неприметном Инсаре. И помимо всего, ещё и голод со своей ужасающей жестокостью.

В таких обстоятельствах многие решили вновь попытать счастья на своей родине… и мы с Иваном Чернеем, приятелем из Целья, 2 августа 1918 года отправились из Инсара домой. <…> На поездах мы ехали то с билетами, а то и без них: в товарных вагонах или на крыше состава Мы положили, перед возвращением в отечество, поклониться праху великого Льва Николаевича Толстого на его могиле. И 6 августа 1918 г. в 11.10 отправились из Тулы на крыше вагона в Засеку, куда и прибыли в 11.30, а оттуда пешком в Ясную Поляну, в усадьбу писателя, где среди тенистых лесов почивает великий мыслитель. <…> … На воротах усадьбы висела табличка, объявлявшая, что посещение разрешено только по четвергам. Но 6-го августа был вторник. Мы было замешкались — однако уже шли по пустынной аллее вперёд. Около конюшни сидели пятеро из нашего брата, военнопленных, — три немца и два румына. Мы остановились, они нас угостили молоком… и посоветовали обратиться к Душану Петровичу (4), «который с удовольствием обо всём расскажет». Мы подошли к замку, по сути, простому двухэтажному дому, окинули его взглядом и поспешили дальше — на могилу — к цели нашего путешествия. Никого не расспрашивая, через пять минут вышли мы… на тенистую лесную аллею, которая и привела нас к заветному месту ровно в два часа пополудни.

Среди раскинувшихся дубов и немногих тополей в нескольких шагах перед нами возникла простая шириной и длиной в 2,5 метра ограда. Около неё две скамейки, где могли отдохнуть усталые почитатели. Вокруг тёмные сосны и смешанный лес, который приятно освежал после долгой дороги в этот идиллический рай. Обременённый человек жаждет отдыха, потому и выбрал великий Толстой это место для своего упокоения. Мы тоже уселись на скамейке. И хотя по пути мы неустанно говорили, здесь словно замерли уста, безмолвно сидели мы, достали свои записные книжки, писали, молчали, вновь писали, вставали и опять что-то записывали.

Толстой! Если б не знал я из книг и воспоминаний…. как ты был скромен, я бы ожидал увидеть огромную пирамиду-надгробье на этом святом обрыве. Однако… Могила совсем простая, без надписи и без креста. Земля разрыхлена — будто дня два назад схоронили тебя; свежая зелень и цветы — будто всё было только вчера, хотя ты покоишься в этом лесу вот уж восемь лет. И пока мы смотрели на эту живую землю вечного холма, живую зелень, которая свидетельствует Твоему духу почитание разных народов, нам обоим явилась мысль взять на память об этом святом месте хоть что-нибудь. Но что? Молча, осторожно вынули мы из венков по две маргаритки и несколько простых листочков… В те минуты оба испытали беспредельное умиротворение после всех лишений и тягот войны.

В дневнике я не отметил часа нашего ухода с могилы Льва Толстого, но уже вечерело, когда мы вернулись к «замку».

Из воспоминаний о писателе мы знали о «дереве бедных», сидя под которым, Толстой беседовал с простыми русскими крестьянами. И тоже уселись на скамью в прохладную сень развесистой кроны; нам страшно хотелось именно здесь… быть может, в первый и последний раз пережить, увидеть, обдумать всё то, чему учил славянский апостол — на этом самом месте, здесь, где он родился и умер (5).

Спустя непродолжительное время, пока мы восседали под «деревом бедных», в окне дома показалась привлекательная дама, вопросительно на нас смотревшая, что, мол, вы ищете тут сегодня, во вторник. Но поскольку мы уже побывали на могиле писателя, нам и дела не было до того, что даме не понравилось наше присутствие во дворе возле дома!

Приосанившись, я подошёл к окну, представился, указав и на товарища, — австрийские офицеры. Это нужно было сделать, поскольку, из предосторожности, во время нашего путешествия мы одевались как бродяги. Дама оказалось вдовой писателя, графиней Толстой. Едва она услышала, что мы офицеры Австро-венгерской армии, тотчас пригласила нас в дом.

Поясню, почему графиня была так любезна с нами, стоило ей узнать, кто мы. Дело в том, что в России, в правление Керенского, славянская идея ещё была в силе. И хотя мы оказались в Ясной Поляне, когда власть уже перехватили большевики, всё же мы, австрияки, имели большое преимущество перед германцами и мадьярами. Русские хорошо знали, что в большинстве своём в австрийской армии воевали славяне и делали это по принуждению, но не по велению сердца. Поэтому мы относительно свободно передвигались по России, да и графиня приняла нас очень просто. <…>

Вдова Толстого, дама уже в летах, — видно, что в молодости она была хороша собой, — высокая, каштановые волосы и красивые голубые глаза, приятные манеры. <…> Итак, она пригласила нас войти в дом и повела по комнатам. Конечно, показать всё можно было довольно быстро, но везде её пространный рассказ надолго задерживал нас. Помещения совсем небольшие, что характерно для России, где часты крепкие морозы. Убранство скромное и простое. На первом этаже кабинет Толстого, его библиотека и спальня. А на втором — комнаты остальных членов семьи, без всякой роскоши и блеска. И только одно помещение во втором этаже отличалось от прочих. Графиня называла его «залой». Комната приблизительно в 80 кв. м; не один год пришлось ей упрашивать мужа устроить эту гостиную, и лишь после получения им порядочного гонорара за роман «Война и мир», её мечта осуществилась. Пока мы перемещались из комнаты в комнату, графиня всё показывала то одно, то другое. На стенах висели картины и фотографии, и о каждой она давала подробные пояснения, а любой предмет обстановки обязательно имел свою историю. Особенно знаменитый диван, о котором Софья Андреевна говорила почти целый час. Именно на нём родился и граф Лев Толстой, и появились на свет все его дети.

Вдруг графиня стала рассказывать, как пыталась утопиться в пруду (6). Должен заметить, что ещё в Инсаре, готовясь к путешествию, мы с Иваном основательно изучили биографию Толстого. Потому этот случай нам был известен, однако, любопытно было выслушать саму виновницу происшествия — из окна показала нам тот пруд, где хотела свести счёты с жизнью и где её спасли.

Из рассказа графини я понял, что иногда между супругами возникали недоразумения, разногласия. Она и сама подтвердила это в дальнейшем разговоре, когда мы коснулись темы ухода Толстого… С. А. сказала, что Чертков (7), издатель произведений Толстого в Москве, который просто опутал графа, и был главным виновником раздора. Она извлекла разные каталоги библиотеки, которые сама составляла, одновременно поведала, насколько Толстой был суеверен. Пока говорила, открыла бельевой комод и показала целый ящик сухарей. На мой вопрос, зачем это, ответила, что приготовлено на всякий случай, если и вправду придётся бежать, хотя большевики не беспокоили их и даже выставили в усадьбе стражу, чтобы с Толстыми ничего худого не приключилось во время революции.

Так, за приятной беседой, мы простились с графиней и оставили толстовскую обитель. Удивляло нас только, что она не подала нам руки ни при встрече, ни при прощании, даже после такого доверительного разговора. Успокоили, однако, себя тем, что всё же больше походили на бродяг, чем на офицеров.

Так восвояси и направились, оглядываясь по сторонам, к воротам, как вдруг перед нами возникла фигура того самого человека, которого мы заметили по пути к могиле Толстого. Нас провожал лакей. Он и представил незнакомца — Душан Петрович Маковицкий… бывший личный врач самого графа Толстого! <…> Душан Петрович с первого взгляда показался нам оригиналом. Больше часа мы простояли на одном месте — он всё рассуждал о каких-то неведомых и не понятных нам философских вопросах. Несмотря на это, мы как-то прониклись к нему в течение сего долгого разговора, ведь Д. П. наш земляк, отечество-то у нас одно. Он любезно пригласил нас и уговорил, что было совсем нетрудно, переночевать у него в Ясной Поляне.

Скажу о нём несколько слов. На вид было ему лет 55. Родился он в Ружемберке на севере Венгрии, теперь это Словакия. В университете учился вместе с др. Блейвейсом (8) из Любляны. Человек среднего роста седой с острой бородкой… Одет очень просто, так, что в нём сразу угадывался толстовец. Напряженно трудился Маковицкий на литературном поприще — вплотную был занят переводами произведений Толстого на словацкий язык.

Жил он очень скромно, по-холостяцки. Его келья находилась рядом с большой гостиной. Комнатка была завалена всякой всячиной… и доктор строго следил, чтобы там не дай Бог что изменилось с того дня, как закрыл глаза его господин.

Туда-то и привёл нас Душан Петрович совсем под вечер и оставил ночевать. Событие это было историческим, такое, вероятно, уж более не повторится; с другой стороны, мы думали, что наконец, после многих лишений, выспимся и, в первую очередь, хорошенько закусим. Увы, ожидания наши оказались напрасными. Д. П. предложил нам лишь масло, чёрный хлеб и белую булку, которая быстро исчезла в наших голодных желудках. Замечу кстати, что хозяин оказался вегетарианцем, и надежды на плотный ужин, какие было разбудили наше воображение... мгновенно улетучились.

За разговором мы скоротали вечер, даже не заметив, как пролетело время. Душан Петрович несколько смутил нас вопросами о славянском самосознании, о понимании роли России. Живо он расспрашивал нас о русофильских настроениях среди словенцев, кто интересуется и кто занимается русским языком и литературой. Мы назвали ему, опираясь на наши скромные знания, несколько имён членов Русского кружка в Любляне, вспомнили обо всех добрых словенско-славянских душах, а Маковицкий внимательно за нами записывал.

Знаменательно, что в этой беседе Душан Петрович вспоминал о Черткове. А как я уже отметил, графиня Толстая была к нему очень недружелюбно расположена. Д. П., напротив, был приятелем Черткова и даже вписал в мой блокнот его адрес, если вдруг мы захотели бы посетить В. Г. в Москве.

Среди разговора, который перевалил далеко за полночь, мы попросили Д. П. подарить нам что-нибудь на память о Ясной Поляне. И он дал каждому по небольшому клочку бумаги, где были написаны какие-то буквы и цифра. Я получил листочек — автограф Толстого — с обозначениями «I XIII. 14. 15». Эта рукопись была моей гордостью. По приезде на родину я её всем показывал, рассказывал её историю, но, к сожалению, однажды она исчезла… Потерялась — я же утратил безмерную драгоценность.

В ту ночь в Ясной Поляне мы говорили с Д. П. и о семье Толстых. Конечно, он не высказывался совсем определённо. И всё же мы поняли из его слов, что он был искренне предан покойному графу, не столько графине, которая по происхождению была немкою, точнее, в жилах её текла еврейская кровь. Да и я заметил в разговоре с графиней, что уж слишком она бахвалилась, — это не могло не броситься в глаза. Главная разница между супругами заключалась в том, что Толстой, со своей стороны, осуждал себя, дескать, не живёт так, как учит Евангелие; графиня же, в свою очередь, не стремилась следовать тем идеям и идеалам, какие проповедовал её муж. Толстой желал разделить всё своё немалое графское наследство между бедняками, а Софье Андреевне, супруге его, сие весьма претило. Это и подтолкнуло меня к вопросу, что думал Д. П., если бы Толстой был теперь жив, какую политику он выбрал? «Душан Петрович, как Вы считаете, стал бы он большевиком?» Так коротко, напрямки я и спросил Маковицкого. Так же прямо и вместе весомо он ответил: «Нет, потому что Толстой никогда не одобрял насилия!»

Таковым было содержание нашей ночной беседы. Полночь давно уже минула, когда мы, наконец, заснули в наших «мягких» постелях. Душан Петрович Маковицкий на своём старом диване, а мы на голом полу, поскольку в качестве подстилки он выдал нам одну лишь простыню, безо всяких подушек.

Наутро погода была прекрасная, уже светило солнце, когда в половине пятого мы проснулись. На завтрак удовольствовались остатками вчерашней трапезы — скромными ломтями черного хлеба и маслом. А затем отправились все вместе по направлению к Засеке (Д. П. минут 20 провожал нас в сторону станции). Как и накануне, он опять уговаривал нас не возвращаться на родину, а заняться здесь, на русской земле, простым ремеслом да сельским хозяйством, чтоб хоть как-то прокормить себя, не то в Австрии отправят ещё на какую-нибудь войну. Мы простились крепким рукопожатием, он кланялся всем словенцам, особенно друзьям матушки-России, раза два помахали друг другу рукой — и равнина яснополянская запахнулась. Душан Петрович зашагал назад, в сторону усадьбы, а перед нами в долине расстилалась дорога; В восемь часов утра поезд доставил нас в Тулу.

Впервые опубликовано в третьем номере словенского журнала «Življenje in svet» («Жизнь и мир») 1927 г.

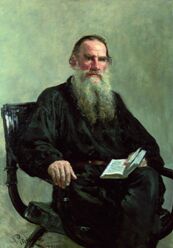

1. Портрет Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина.

2. Ясная Поляна, дом Толстого. С картины Б. Щербакова.

3. Могила Толстого. С картины В. Бялыницкого-Бирули.

4. Портрет Л. Н. и С. А. Толстых, И. Е. Репин.

5. Толстой и Маковицкий, фотография.

(1) Zupancic Fr. Dnevnik: 1914-1918. Ljubljana. 1998, 320 s.

(2) Эти воспоминания очевидца достаточно интересны для российского читателя, поскольку содержат множество самых разных подробностей из жизни России в переломную эпоху нашей истории. Надеемся, что вскоре фрагменты из военного дневника Зупанчича будут опубликованы на русском языке.

(3) Zupancic Fr. Na Tolstojevem domu in grobu// Zupancic Fr. Dnevnik… S. 307-314. В России публикуется впервые.

(4) Маковицкий Душан Петрович (1866-1921), домашний доктор Л. Н. Толстого, его почитатель и единомышленник, был в дружеских отношениях с В. Г. Чертковым; автор уникальных по фактографии яснополянских записок «У Толстого. 1904-1910», которые увидели свет спустя полвека после кончины автора: Маковицкий Д. П. «У Толстого 1904-1910: «Яснополянские записки». В 5 кн. М., 1976-1981. С. Л. Толстой, сын писателя, вспоминал: «В отношении к моему отцу он был другом, врачом, нянькой, иногда секретарём, иногда спутником по прогулкам, он был другом всей нашей семьи». Человеком он был чистым, светлым, доброжелательным и весьма наивным, во многом идеалистом-романтиком. Мировоззрению Маковицкого, как и множества просвещенных славян той эпохи, были характерны ярко выраженные русофильские черты. С юных лет Маковицкий горячо любил Россию. Его друг и ровесник Альберт Шкарван писал в своих воспоминаниях: «В годы моей юности к России были устремлены все упования словацкой молодежи, жестоко лишённой, как известно, под венгерским ярмом, всех возможностей для развития. Вдобавок все видные словацкие деятели издавна указывали нам на северного брата не только как на представителя великой внешней силы, но и как на щедро одарённый народ <…> Нас вдохновляла Россия как страна великого будущего и свободы. Мы, словацкие юноши, — все, без исключения, — придерживались русофильских взглядов». В русле этих настроений находился и Маковицкий, с отрочества увлекавшийся русской литературой, изучавший русский язык, мечтавший побывать в Москве. Впервые он приехал в Москву в 1890 г. и тогда-то попал на лекцию проф. Н. А. Зверева о Толстом в Историческом музее; с той поры влияние этических, прежде всего, взглядов русского писателя оказывали на него значительное влияние. В сентябре 1894 г. Д. П. провёл неделю в Ясной Поляне, об этом событии он рассказал в своей статье «У Толстого», опубликованной по возвращении на родину. С этого времени Маковицкий начал заниматься переводами сочинений Л. Н. Толстого на словацкий и чешский языки. В 1904 г. с Маковицким познакомился историк-славист А. Н. Сиротинин. Этой встрече он посвятил в своей книге «Россия и славяне» главу под названием «Друг Толстого». «Искренний, прямой, последовательный Маковицкий, — писал Сиротинин, — в Толстом полюбил простоту жизни и благородную последовательность славянского ума, который, не останавливаясь перед препятствиями, смело отвергает все, что считает за предрассудок, всякую мысль развивает до конца и не любит сделок с совестью. Сам Маковицкий — один из тех людей, у кого нет пропасти между словом и делом, между убеждением и жизнью. Уверовав в истину учения Толстого, он всю жизнь перестроил по толстовскому идеалу, а после 1905 г. и сам переехал в Ясную Поляну к тому, чьё каждое слово было для него законом и чуть ли не откровением» (Сиротинин. А. Н. Россия и славяне. СПб., 1913. С. 334). 18 декабря (ст. ст.) 1904 г. Д. П. переехал на жительство в Ясную Поляну к Толстому, где прожил до 1920 г., а затем вернулся на родину, в Ружемберк.

(5) Л. Н. Толстой умер 7 ноября (ст. ст.) 1910 г. на станции Астапово, похоронен же в Ясной Поляне.

(6) Один из неприглядных эпизодов в жизни четы Толстых, когда, после ухода старца из дома, С. А. в отчаянии действительно бросилась в пруд, который, впрочем, был достаточно мелким, и её быстро спасли. После чего она ещё успела прибыть в Астапово, узнав о смертельной болезни мужа, и застать его в живых. Однако, как известно, к Толстому перед кончиной её так и не допустили.

(7) Чертков Владимир Григорьевич (1854-1936), близкий друг Л. Н. Толстого, редактор и издатель его сочинений. Обширная переписка Толстого с Чертковым обнимает пять томов ПСС писателя. В. Г. Чертков, по мнению многих исследователей, сыграл негативную роль в событиях последнего года жизни Л. Н. Толстого. Он оказался в гуще событий, касавшихся литературного наследия писателя. 30 июля 1910 г. в «Дневнике для одного себя» Л. Н. записал следующее: «Чертков вовлёк меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела и противна мне». В 1928 г. началось издание полного собрания сочинений Толстого (юбилейного, в 90 тт.) по инициативе В. Г. Черткова; работа над ним велась в течение 30-ти лет (1928-1958).

(8) Барон Янез Блейвейс (1808 - 1881), представитель консервативного крыла словенских просветителей, т. наз. старословенцев, издатель газеты «Kmetijske in rokodeljske novice», политик, экономист, переводчик русской поэзии.