Не так давно стало известно о запуске в Азербайджане крупного инфраструктурного проекта, направленного на обеспечение республики пресной водой.

Компания из Саудовской Аравии ACWA Power – крупнейшее в мире частное предприятие, занимающееся проблемами опреснения, – одержала победу в тендере, объявленном азербайджанскими властями, и теперь в рамках первого в истории Азербайджана государственно-частного партнерства и в содружестве с турецкой IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. построит на Апшеронском полуострове опреснительную установку с обратным осмосом морской воды (Seawater Reverse Osmosis, SWRO) производительностью около 300 тыс. кубических метров в сутки.

Как отмечают местные СМИ, расположенный в Сумгайытском химическом промышленном парке завод призван удовлетворить растущий спрос на питьевую воду в столице Азербайджана Баку с несколькими миллионами населения и на прилегающей к нему территории полуострова.

По условиям соглашения, управление предприятием, а стало быть и прибыль от его работы в течении 27,5 года будет уходить сложившемуся консорциуму, после чего все права перейдут Азербайджанскому государственному агентству водных ресурсов.

Стоит отметить, что это не первый крупный инфраструктурный проект, который реализует в Азербайджане ACWA Power. Зайдя на местный рынок в 2019 году, саудиты уже успели построить на Апшеронском полуострове ветряную электростанцию «Абшерон-Хызы» мощностью 240 МВт.

Что ж, вероятно, можно только порадоваться за наших южных соседей, укрепляющих собственную энергетическую независимость (из этой же серии – прокладка Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном по дну Каспия энергетического кабеля). Можно было бы, если бы не явные экологические проблемы, связанные со строительством опреснительных установок.

Как отмечают учёные-экологи, главная ошибка практически всех государств прикаспийского региона – откровенное игнорирование в экономических расчётах возможного ущерба природе, нанесённого деятельностью человека.

Увы, но проект апшеронского опреснителя не исключение. Мало того что его мощности вряд ли хватит даже на удовлетворение потребностей в чистой воде самого Баку (не говоря уже о его пригородах и прочей территории полуострова, в общей сложности потребляющих на порядок больше воды), так ещё и соль, извлечённую из воды, будут сбрасывать обратно с Каспий. Это, кстати, одна из «побочек» фильтров обратного осмоса, способных задерживать до 98% минеральных солей.

Вот только насколько нужна и без того стремительно мелеющему Каспийскому морю лишняя соль – вопрос, что называется, риторический.

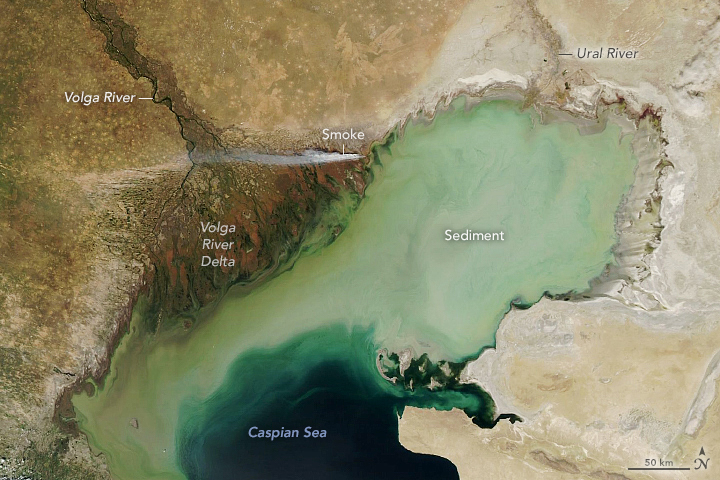

Как отмечают учёные, которые уже давно сравнивают Каспий с эдаким ведром для помоев, нарастающий в регионе экологический кризис уже больно бьёт по странам, примыкающим к Каспийскому морю. Только за последние 20 лет Каспий настолько «высох», что обнажил прибрежные территории общей площадью в 22 тыс. кв. км.

По данным российских специалистов по судоходству, обмеление Каспийского моря сокращает транспортный потенциал Волго-Каспийского морского судоходного канала, глубина которого в реальности составляет лишь 4,5 м, а на подходах к нему со стороны моря – и вовсе 4,2 м. Высказываются опасения, что северная, российская, часть Каспийского моря может окончательно утратить возможности судоходства и нефтедобычи.

В свою очередь, казахские портовики жалуются, что обмеление стало причиной значительного увеличения затрат на поддержание навигационных путей в порту Актау, за последние пять лет подорожав аж на целых 30%.

Похожие проблемы существуют и в самом Азербайджане, где расходы на обслуживание порта Баку также значительно изменились в сторону увеличения, причём за довольно короткий срок.

Согласно официальным данным, обмеление Каспия обходится странам региона – России, Казахстану, Туркмении, Азербайджану и Ирану – совокупно в 1 млрд долл. убытков в год.

Среди основных причин происходящего учёные, проводившие гидрологические исследования, выделяют как естественные климатические изменения, так и антропогенное, то есть порождённое человеком воздействие.

«Сокращение площади водной поверхности ведет к деградации прибрежных экосистем, исчезновению болот и дельт, которые являются местами обитания множества видов птиц и рыб. Уникальные виды, такие как каспийская нерпа и осетровые, находятся под угрозой из-за сокращения ареала обитания и изменений в пищевой цепи», – отметил в своём докладе председатель общественного совета при Росгидромете Вадим Петров.

К сожалению, такие проблемы с уникальным морем, не имеющим выхода в мировой океан, хорошо знакомы всем бывшим гражданам СССР. Я говорю, конечно же, о трагедии Аральского моря, фактически полностью исчезнувшего в результате недальновидной политики хозяйствования, землепользования и распоряжения природными ресурсами.

Разветвлённая ирригационная система, созданная в бассейне рек Амударьи и Сырдарьи ради увеличения производства хлопка в республиках Средней Азии фактически оставила Арал без подпитки. В результате содержание в нём соли стало стремительно увеличиваться, а затем и процесс обмеления привёл к тому, что обе крупнейшие реки Средней Азии и единственный источник пополнения Арала просто перестали впадать в море, постепенно теряясь в бескрайних казахских степях и полупустынях.

Впрочем, как утверждают экологи, пока что судьба Аральского моря Каспию не грозит. В то время как Арал, как уже было сказано, подпитывался водами всего двух рек – Амударьи и Сырдарьи, 80% водного баланса Каспийского моря обеспечивают сразу 130 рек, из которых наиболее крупные Волга, Урал, Терек, Сулак и Самур.

И тем не менее успокаиваться рано. Начиная с 1995 года, средний уровень Каспия упал почти на три метра, остановившись примерно на отметке, соответствующей минимуму 1977 года.

По оценке директора Института океанографии РАН Петра Завьялова, «в данный момент средний уровень поверхности Каспия находится на отметке около минус 29,5 м (по отношению к уровню Мирового океана). Это значит, что Каспий достиг рекордно низкого уровня за последние 400 лет. Предсказать дальнейшую динамику уровня моря сложно, поскольку определяющие ее процессы – испарение с поверхности, сток рек, атмосферные осадки – трудно учесть с необходимой точностью». Как отмечает учёный, Волга по-прежнему обеспечивает 90% притока воды в море, дальнейшее снижение уровня которого может поставить под вопрос реализацию целого ряда крупных инвестиционных проектов, в первую очередь в сфере логистики.

Так что если вместо серьёзной совместной работы на международном уровне по спасению Каспийского моря каждая из стран региона будет решать только свои собственные задачи, да ещё и откровенно в ущерб соседям, рано или поздно мы рискуем потерять уникальный природный комплекс и важнейший источник ценнейших ресурсов.