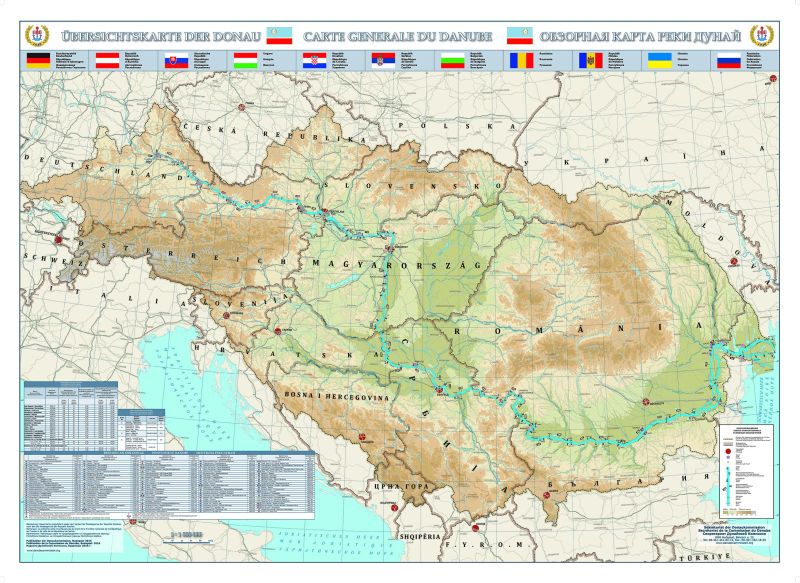

Впервые за всю российскую и советскую историю бассейн Дуная, составляющий более трети территории зарубежной Европы, благодаря разгрому советскими войсками фашизма стал надёжным военно-политическим тылом нашей страны с 1945-го в последующие почти 50 лет. Уже к концу 1940-х годов новая геополитическая конфигурация, сложившаяся по итогам Второй мировой войны, обрела международно-правовой формат в виде созданной по советской инициативе Дунайской Комиссии, с участием СССР и других придунайских государств.

Дунайская Комиссия стала преемником Европейской дунайской комиссии, созданной в соответствии ещё с Парижским мирным договором 1856 года, предусматривавшим свободный доступ к Дунаю и его судоходным притокам всех европейских стран и Османской империи, включая их военные суда. Кроме того, навязанный Российской империи по итогам не вполне удачной Крымской войны документ отторг в пользу зависимым от Константинополя княжествам Молдавии и Валахии Буджакские степи вкупе с дунайской дельтой. В 1867 году это решение было отменено, а Берлинский Трактат 1878 г. (по окончании очередной русско-турецкой войны) подтвердил данный вердикт.

В 1921 году под эгидой Лигий Наций была основана Международная дунайская комиссия, практически повторившая в своих документах «открытость» Дунайского бассейна для всех непридунайских стран. Это позволило Германии, Венгрии и Румынии использовать крупнейшую европейскую реку в ходе вторжения в СССР и военных операций в Причерноморье в ходе Второй мировой войны.

После перехода большей части Дунайского бассейна под военный контроль СССР в конце 1944 – начале 1945 гг., советская сторона на переговорах с правительственными делегациями Чехословакии, Венгрии, Югославии, Румынии и Болгарии в 1946-48 гг. выступила за военно-политическое и эксплуатационное ограждение Дунайского бассейна от непридунайских и непричерноморских стран, что нашло поддержку. Впервые такая позиция Москвы официально была изложена в ходе переговоров в Москве Сталина и Молотова с президентом Чехословакии Э. Бенешем в декабре 1943 г., с чем тот согласился.

Нелишне напомнить, что в 1945-48 годах специальные плавсредства Дунайской военной флотилии (ДВФ) СССР, а также Болгарии, Румынии, Чехословакии и Югославии совместно разминировали до 80% протяженности Дуная – от Линца на севере Австрии до причерноморской дельты: было обезврежено и уничтожено свыше 600 мин и снарядов отложенного действия.

Разумеется, бывшие союзники СССР не были намерены «отказываться» от стратегически важной артерии, пересекающей почти всю Европу. На переговорах в Париже в 1946-47 гг. по заключению мирных договоров стран антифашистской коалиции с Италией, Болгарией и Венгрией делегации Вашингтона и Лондона настаивали на «традиционной открытости» этого бассейна, но делегация СССР во главе с главой НКИД (затем Министерство иностранных дел) В. М. Молотовым, поддержанная делегациями Чехословакии, Польши, Югославии и Румынии, отвергла англо-американскую позицию. Советская сторона предлагала равноправный подход к вопросам функционирования ключевых водных артерий, включая военно-политическую экстерриториальность Панамского и Суэцкого каналов, контролируемых США и англо-французским кондоминиумом. Конечно, столь сбалансированный подход был отвергнут западными контрагентами Москвы.

Тем не менее, за исключением Австрии и формируемой с 1948 г. ФРГ, СССР и другие придунайские страны в 1946-48 гг. выработали единые правила дунайского судоходства, сотрудничества в обслуживании / развитии портовой и смежной транспортной инфраструктуры Дунайского бассейна, поддержания уровня его судоходности; с начала 1950-х гг. стали реализовываться совместные программы по развитию дунайского судостроения, в том числе по созданию судов «река – море». С 1948 г. были согласованы льготные (по сути, символические) расценки на дунайский транзит между странами бассейна. При этом коллективно исключалось «свободное» эксплуатационное и тем более военное использования бассейна судами непридунайских и непричерноморских стран.

Правовой основой Дунайской Комиссии стала «Конвенция о режиме судоходства на Дунае», подписанной странами бассейна на Белградской конференции 18 августа 1948 г. и вступившая в силу с 11 мая 1949 г., что считается официальной датой создания этой комиссии (в ее состав была включена и Украинская ССР), хотя фактически она стала работать с осени 1947 г. В соответствии с советским проектом, положенным в основу Конвенции, ключевую роль в регионе должны играть придунайские страны, единственно ответственные за регулирование и контроль навигации. Официальными языками организации были объявлены русский и французский. Местопребыванием штаб-квартиры ДК сперва стал румынский Галац (вблизи румынско-советской границы и впадения дунайской дельты в Черное море).

В 1954 году штаб-квартиру Комиссии перенесли в Будапешт; в 1960 году к ДК присоединилась де-факто нейтральная Австрия (1).

В течение почти полувека обширный Дунайский регион оставался важнейшим ареалом макрорегионального взаимодействия, будучи огражден от НАТО и его инфраструктуры, что стало одним и стратегических результатов Победы СССР над фашизмом. После 1991 г. баланс сил изменился коренным образом: вступление почти всех придунайских стран в середине 1990-х – начале 2000-х гг. в Североатлантический альянс радикально изменило ситуацию: страны по берегам Дуная активнее задействуются в ходе военных манёвров НАТО, здесь развивается военная инфраструктура блока. Здесь же, в румынско-украинском и румынско-молдавском секторах реки, в 2022 г. появился транзитный хаб НАТО, нацеленный на военно-техническое снабжение ВСУ. В декабре, в полной логике возобладавшего на Западе враждебного духа, Россию исключили из Дунайской комиссии, исповедующей ныне, как и прочие европейские структуры, откровенно деструктивную повестку.

Западные страны «вынашивают планы по расширению военно-морского присутствия в Чёрном море, по изменению режима черноморских проливов, установленного Конвенцией Монтрё, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай», – заявил 1 ноября председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

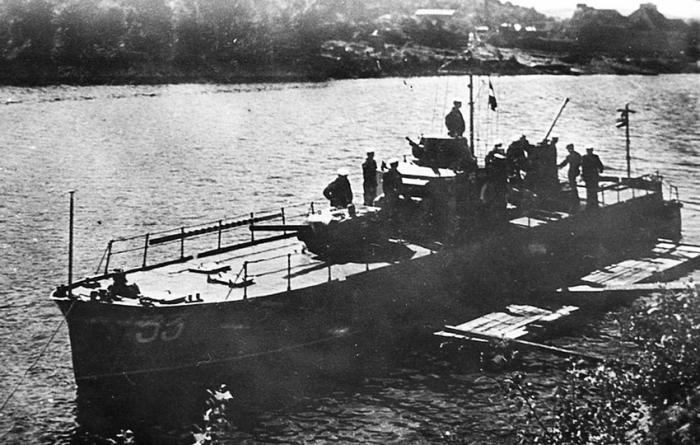

На заглавном фото: бронекатер Дунайской военной флотилии БКА-33 на якорной стоянке.

Фото waralbum.ru

Примечание

(1) В 1992 году Россия заменила в комиссии СССР, Украина – Украинскую ССР, а Союзная Республика Югославия – СФРЮ; в 1993 году Словакия заменила в комиссии Чехословакию. В 1998 г. к ДК присоединились Германия, Молдавия и Хорватия (тогда же третьим официальным языком организации стал немецкий язык). С упразднением в 2006 г. государственного союза Сербии и Черногории его место в комиссии заняла Сербия, выступавшая против исключения РФ из состава комиссии, но позиция Белграда в этом вопросе была единственной в ДК...