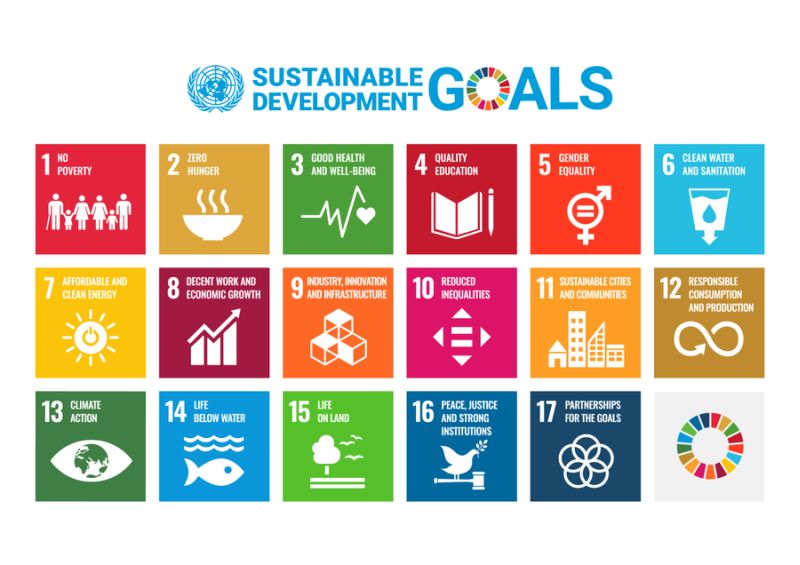

Концепция устойчивого развития уже много лет рекламируется на международных площадках, прежде всего в ООН, на саммите которой в 2015 г. 193 страны подписали 17 целей устойчивого развития, где в целом все согласились, что для мира нужна некая модель, которая будет учитывать как политические и экономические, так и социальные и экологические аспекты.

Ещё раньше на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 году концепция устойчивости была принята как основа для программ экономики и экологии под эгидой той же ООН. Цели тысячелетия ООН также были напрямую связаны с этой теорией.

Хотя никто не отрицает необходимость бережного обращения с природными ресурсами и заботу об окружающей среде, не может не настораживать тот факт, что вопросы устойчивого развития активно продвигаются и со стороны типично глобалистских проектов типа Давосского форума, основанного Клаусом Швабом. Аналогично Джордж Сорос и Билл Гейтс со своими проектами, также связанными с ООН через ВОЗ и другие инициативы, регулярно выступают в защиту устойчивого развития. Поэтому следует более подробно рассмотреть, что это за теория и методология. А также кто и для чего ее продвигает.

И если углубиться в историю, то можно обнаружить, что эта концепция напрямую связана с мондиалистской организацией "Римский клуб" и теорией мальтузианства о необходимости ограничить население планеты. В 1972 г. "Римский клуб" издал свой первый доклад "Пределы роста", где с помощью математического моделирования были показаны различные сценарии дальнейшего развития человечества.

Показательно и, по-видимому, не случайно, что в том же году была создана Программа ООН по окружающей среде, которая и заложила основы для обсуждения и решения экологических проблем на глобальном уровне. Оттуда же вышли теория глобального потепления, проблематика озонового слоя Земли и прочие доктрины, включая лженаучные конструкции, рассчитанные на доверчивых обывателей.

Кстати, последние достижения в рамках программы устойчивого развития – это договоренности об ограничении выбросов СО2 на Парижском климатическом саммите и продолжение реализации этой программы, под которой подписались многие государства.

Хотя авторы концепции устойчивого развития заявляют о своих высоких целях наравне с прагматическим подходом – рациональное использование ресурсов для процветания; высокий уровень жизни и справедливое распределение благ; наряду с сохранением окружающей среды и природных ресурсов, – это представляет три столпа из экономики, социальной сферы и экологии, все же сам термин является довольно неопределенным и размытым. Каждый может вкладывать в него что-то свое. Поэтому конфликт интересов неизбежен не только между экономикой и политикой, но и между политическими субъектами, чему свидетельствует отказ ряда стран присоединиться к Парижскому соглашению.

Более того, еще раньше на саммите Группы 77, который проходил в Боливии в 2014 г. в итоговой декларации было указано несогласие с политикой принуждения западных стран к неким экологическим стандартам.

Вполне обоснованно было заявлено, что под видом забот об экологии и необходимости введения особых налогов за выбросы СО2 осуществляется попытка остановить развитие других государств. Тогда как промышленно развитые страны сами уже прошли период индустриального роста и переходят к новому типу экономики, они пытаются навязать свою модель и другим государствам, независимо от того, какой действительный ущерб может принести их экономике отказ от индустриализации.

Безусловно, Запад обещал помочь с внедрением новых технологий. Но, видимо, расплачиваться за это нужно было ресурсами и политическим суверенитетом.

Отметим, что Группа 77, несмотря на название, включает в себя более 130 стран, то есть это самая большая международная организация в мире после ООН. Тогда почему по линии ООН все странные "экологические" решения по устойчивому развитию поддерживались и чаще всего принимались? Такая дихотомия как минимум является странной, но ответом может быть коррупционная стратегия, которую традиционно практикуют страны «Большой семерки», покупая в ООН голоса развивающихся стран в обмен на экономическую помощь по линии МВФ и Всемирного банка.

Другой пример, как глобалисты протаскивают свои интересы под видом устойчивого развития – это агропромышленные монополии, связанные с генетически модифицированными организмами (ГМО). Это подается как перспективные биотехнологии сельского хозяйства, которые способны добиться целей устойчивого развития (в первую очередь в секторе производства продуктов питания). Но при этом умалчивается какой ценой это должно быть сделано. А это не только уничтожение эндемических культур в разных уголках мира, напрямую связанных с аутентичным сельским хозяйством и традиционным укладом многих народов, но также и откровенное навязывание монополии на покупку семян ГМО от их производителей, подавляющее большинство которых находится в США. Впрочем, в США фактически половина сельхозугодий уже находится под контролем ГМО-гигантов, что подтверждается статистикой.

И этот эксперимент на американских фермерах может быть поучительным для других государств.

Сторонники применения ГМО также отмечают, что для органического сельского хозяйства нужно больше территории и оно также приводит к большим выбросам углекислого газа из-за применения органических удобрений, получаемых от животных.

Здесь мы видим очевидную связку тех нарративов, которые пытаются продвигать глобалисты под видом экологических знаний и зеленой повестки.

Впрочем, эксперты отмечали, что применение современных биотехнологий типа ГМО напрямую связано и с другими переходными технологиями, но детальной оценки по этому вопросу не было выработано.

Несмотря на это попытки поставить под контроль сельскохозяйственные рынки со стороны транснациональных корпораций типа Monsanto (в 2016 г. ее приобрел концерн Bayern) продолжаются.

Аналогичные усилия делают фармацевтические компании Запада – так называемая Big Pharma. Правда, эпидемия короновируса показала нелицеприятную сторону взаимодействия политических элит Запада с фармацевтическими гигантами, в первую очередь скандал внутри ЕС о закупке вакцин у компании, которую одобрила Урсула фон дер Ляйен без надлежащих процедур и требуемой прозрачности и подотчетности. Но от этого усилия западной фармацевтической олигархии по захвату глобального рынка для сбыта своей недоброкачественной продукции нисколько не ослабли, а, скорее, наоборот.

А верхом цинизма глобалистов являются случаи в бразильской Амазонии, которые можно вынести в отдельные кейсы. Там после лесных пожаров появляются определенные биотехнологические компании, которые предлагают свои услуги по "нормализации" почвы на выгоревшей территории. Местные общественники напрямую связывают эти пожары, которые в последнее время появляются чаще и в больших размерах, с интересами этих компаний.

Все это позволяет сделать вывод, что изначально концепция "устойчивого развития" была политическим проектом олигархов-глобалистов. Но с текущей фрагментацией и тупиком глобализации они пытаются представить это как безальтернативный сценарий всеобщего будущего. То есть часть их знаменитого "порядка, основанного на правилах". Чтобы их эксплуатация и контроль продолжались под благовидным предлогом.

Фото: unep.org