«Американская мечта стала непомерно дорогой: доступность жилья находится на историческом минимуме, а традиционный образ жизни среднего класса теперь недоступен большинству обычных людей.

Но ни одна демографическая группа не приняла это так близко к сердцу, как молодые американцы», – пишет в своем блоге известный американский инвестор Лау Веджис.

В «Политическом словаре» Уильяма Сефайра (Safire’s New Political Dictionary) сказано: «Американская мечта – идеал свободы или возможностей, который был сформулирован отцами-основателями; духовная мощь нации. Если американская система – это скелет американской политики, то американская мечта – её душа».

Одним из воплощений «американской мечты» считается собственность на частный дом.

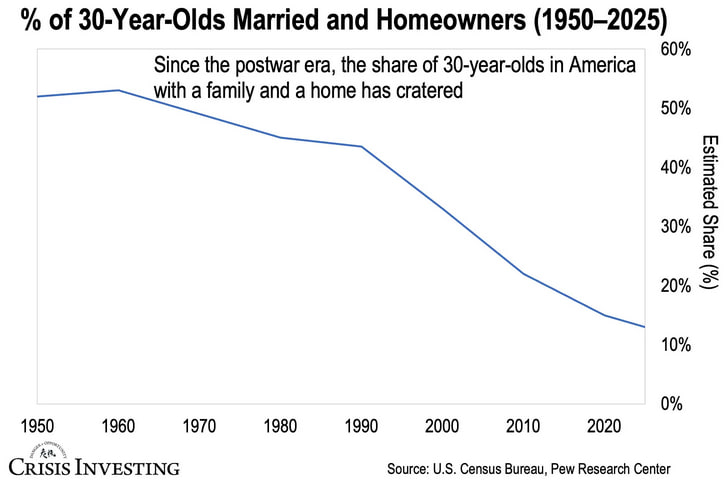

«В 1950 году более половины 30-летних американцев достигли того, что большинство считает основными признаками американской мечты: завели семью и купили свой дом. С послевоенных лет доля 30-летних американцев, имеющих и семью, и дом, резко упала – с примерно 52% в 1950 году до всего лишь 13% в 2025 году. Это ошеломляющее снижение на 75% за 75 лет.

С 1950 по 1990 год наблюдалось постепенное, но управляемое снижение: доля 30-летних, имеющих и семью, и дом, за эти 40 лет снизилась с 52% до примерно 43%... Затем, примерно в 2000 году, произошло нечто драматическое. Падение перешло в стадию свободного падения. В период с 1990 по 2025 год этот показатель упал с 43 % до 13 % а – на 70% всего за три десятилетия», – отмечает Веджис.

Причины фактической недостижимости американской мечты для американской молодежи он видит в том, что «экономика молодого поколения стала невозможной», так как «сегодняшним семьям потребовался бы совокупный доход трёх домохозяйств, чтобы соответствовать уровню доступности жилья для одной семьи в 1959 году».

Ситуация усугубляет непосильное долговое бремя, «сокрушающее молодых людей». Институт высшего образования, который по замыслу должен бы готовить молодежь к экономическому успеху, «превратился в разрушитель богатства».

Только с 2006 по 2024 год средний размер студенческого долга вырос более чем вдвое: с 17 297 до 37 850 долларов (при этом общая сумма непогашенной студенческой задолженности резко возросла с 500 миллиардов до 1,8 триллиона долларов).

Лай Веджис подсчитал, что сегодня «30-летние американцы заканчивают обучение со средним студенческим долгом в 38 000 долларов, а многие на самом деле имеют задолженность в 60 000, 80 000 долларов или даже шестизначную сумму. Им нужен годовой доход не менее 130 000 долларов, чтобы позволить себе среднестатистическое жильё, и им приходится конкурировать на рынке труда, где заработная плата не поспевает за стоимостью жилья. Другими словами, они вступают в пиковый период создания семьи, будучи уже финансово несостоятельными».

Даже закончив колледж, далеко не все выпускники находят работу. «Уровень безработицы среди недавних выпускников колледжей США (22–27 лет) вырос в последние годы с 5% до 7%. Уровень безработицы среди недавних выпускников-мужчин теперь такой же, как и среди тех, кто не имеет высшего образования», – отмечает Financial Times.

Растёт число тех американцев, кто даже не пытается поймать «синюю птицу» американской мечты.

В 1950-х годах мизерная часть американских мужчин (2,5-3%) в расцвете сил (25-54 лет) не занималась трудовой деятельностью, но сейчас доля бездельников выросла до 11%, эти мужчины не работают и не ищут работу, отмечает Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман.

На что они существуют? Кругман указывает, что большинство из них находятся на иждивении родителей или женщины, с которой живут. Напротив, растёт доля женщин того же возраста, участвующих в рабочей силе. На этом фоне «падает уровень женской брачности». Доля мужчин в возрасте 25-54 лет, участвующих в трудовой деятельности: 1964 год – 97%; 2024 год – 89%.

«Одним из самых убедительных доказательств несостоятельности нашего общества является тот факт, что мы породили «потерянное поколение» молодых людей, у которых нет никакой надежды. Мы отправили большинство из них в государственные школы, где их приучили верить, что они произошли от обезьян, что в их жизни нет смысла, и что после смерти их ничто не ждёт на том свете. Эта больная философия без конца вдалбливается в головы нашей молодёжи, и многие из тех, кто её принял, пришли к выводу, что им лучше жить как можно более гедонистически, пока они здесь. Конечно, это тоже не даёт им никакого смысла или цели, и поэтому многие из них в конечном итоге просто дрейфуют по жизни в поисках чего-то, что могло бы заполнить мучительную пустоту, которую они ощущают внутри», – пишет в своем блоге популярный американский экономический блогер Майкл Снайдер.

Формирование «потерянного поколения», по его мнению, начинается уже американских школах, где качество образования ухудшается с каждым годом.

Так, результаты учащихся 12-х классов по чтению и математике упали до самого низкого уровня за последние 20 лет. Недавний тест Национальной оценки прогресса в образовании (NAEP), показал, что средний балл по чтению среди учащихся 12-х классов упал до самого низкого уровня с тех пор, как NAEP впервые провела оценку чтения в 1992 году. Средний балл по математике среди учащихся 12-х классов в 2024 году оказался самым низким с 2005 года.

Это происходит от понимания, что даже самым лучшим выпускникам школ закрыта дорога к получению качественного профессионального образования, а значит и к американской мечте. Среди американской молодежи бушует самая настоящая «эпидемия одиночества», как пишет обозреватель Financial Times Джон Берн-Мердок.

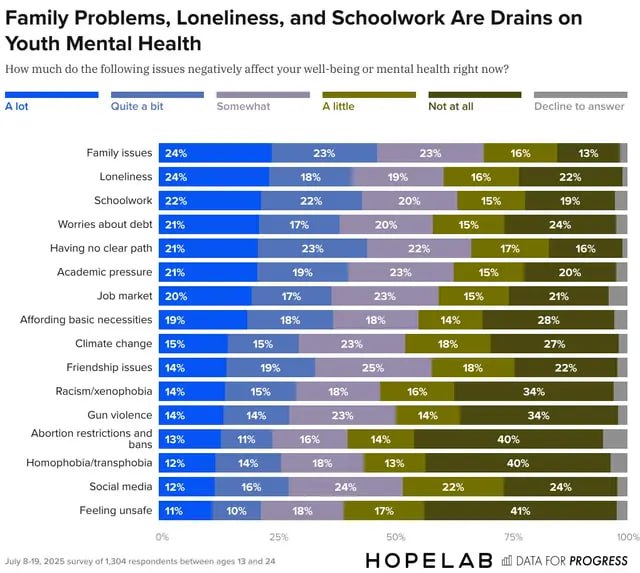

По данным опроса Hopelab и Data For Progress, половина молодых людей в США утверждают, что одиночество ежедневно оказывает разрушительное воздействие на их психическое здоровье.

«Результаты опроса бросают вызов упрощенному представлению о кризисе в сфере психического здоровья молодёжи, – рассказала изданию Axios Эмма Брюльман-Сенекал, главный научный сотрудник Hopelab. – Семейные проблемы, отсутствие ясного пути, проблемы со школой и дружбой… стали основными проблемами, которые, по словам опрошенных, влияют на их психическое здоровье».

Кроме того, за последнее десятилетие процент американцев, страдающих от депрессии, почти удвоился.

По данным Института Гэллапа, за последние два года доля взрослых в США, страдающих депрессией или получающих от неё лечение, превысила 18%. Десять лет назад, в 2015 году, этот показатель составлял чуть более 10%.

«Этот рост вызывает тревогу, и важно, чтобы мы сохраняли непредвзятость и исследовали все возможные причины быстрого и, по-видимому, устойчивого роста уровня депрессии за последнее десятилетие», – сказал Newsweek доктор Джерард Санакора, профессор психиатрии, директор Йельской программы по исследованию депрессии и соруководитель Службы интервенционной психиатрии больницы Нью-Хейвен при Йельском университете.

Вдобавок ко всему резко возросло число «смертей от отчаяния», вызванных злоупотреблением алкоголем, наркотиками и самоубийствами …

Две некоммерческие организации, Trust for America's Health and Well Being Trust, опубликовали отчёт, рисующий ужасающую картину жизни миллениалов с зависимостями в США. Согласно отчёту, основанному на анализе данных центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), миллениалы – это возрастная группа с наибольшим риском смерти от алкоголя, наркотиков и самоубийств.

Миллениалами чаще всего называют людей, родившихся в период с 1981 по 1996 год. За десятилетие, с 2007 по 2017 год, уровень смертности среди миллениалов, связанной с алкоголем, вырос на 69%, уровень смертности от наркотиков – на 108%, а уровень самоубийств – на 35%. В докладе также отмечается, что опиоидная эпидемия нанесла огромный урон миллениалам. С 1999 по 2017 год уровень смертельных передозировок опиоидами среди миллениалов вырос на 500%, а уровень смертельных передозировок синтетическими опиоидами (особенно фентанилом) резко возрос на 6000%.

Дональд Трамп и его команда пытаются повернуть время вспять, сделать Америку вновь великой и вернуть гражданам США заветную American Dream.

Можно было бы посоветовать им сосредоточиться на своих внутренних проблемах и меньше вмешиваться в дела далеких от Америки стран, название которых 47-й президент США даже запомнить не может.

Но ведь не послушают.

Заглавное фото: brookings