14 августа вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел 90-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) стран Центральной Азии, сообщаетBAQ.KZ.

В работе заседания приняли участие представители профильных и внешнеполитических ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также международных финансовых институтов и организаций по развитию.

МКВК – главный межгосударственный орган региона по стратегическому управлению трансграничными водными ресурсами. Сегодняшняя повестка была обусловлена сложной агроклиматической ситуацией и сосредоточена на оперативных вопросах справедливого распределения водных ресурсов.

Канат Бозумбаев отметил, что текущий вегетационный период проходит в крайне напряжённых условиях, а прогнозируемое ухудшение климата и маловодье в следующие годы требует от стран ЦА скоординированных действий и строгого соблюдения достигнутых договоренностей.

«Объём Шардаринского водохранилища опустился ниже среднемноголетних значений. Это уже не просто цифры – это реальная угроза для водообеспечения в низовье. Мы вынуждены констатировать, что решения, принятые в рамках МКВК, исполняются не в полном объеме, что приводит к серьезным трудностям в регулировании водных режимов. Я хотел бы подчеркнуть: время требует от нас большей динамики. Нужно не только обсуждать и планировать, но и принимать конкретные меры. Уверен, что наше партнерство будет и дальше развиваться в духе доверия и взаимопонимания, а совместная работа принесет ощутимые результаты для наших стран и всего региона», – сказал Канат Бозумбаев.

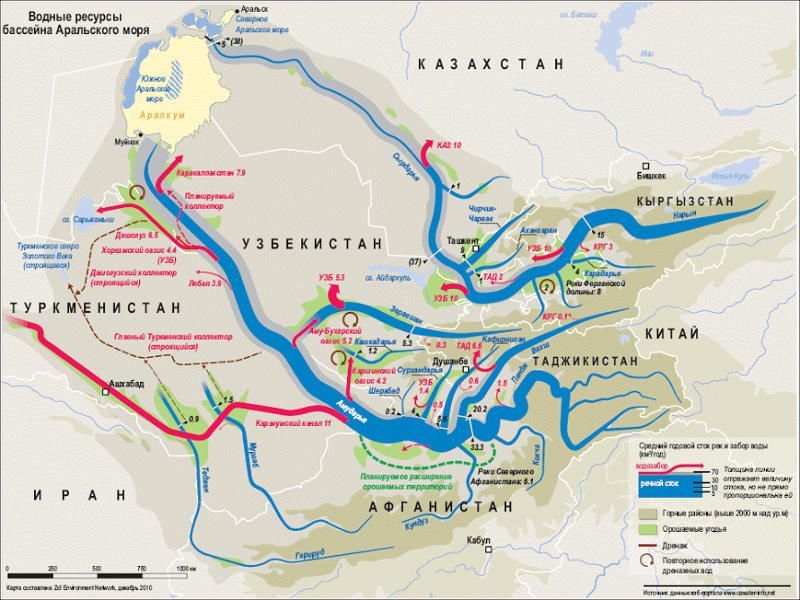

В рамках заседания вице-премьер провёл двусторонние встречи с руководством водохозяйственных ведомств Таджикистана и Узбекистана. Были обсуждены вопросы использования утвержденных лимитов и режимов работы водохранилищ по бассейну рек Сырдарьи и Амударьи, намечен план мероприятий по подготовке к вегетационному периоду следующего года.

В текущей реальности падение водосброса из ледников Памира пока существенно опережает мероприятия по водосбережению.

Новое исследование Института науки и технологии Австрии (ISTA) показало, что даже самые устойчивые ледники Памира, долгое время считавшиеся стабильными, в последние годы стремительно тают.

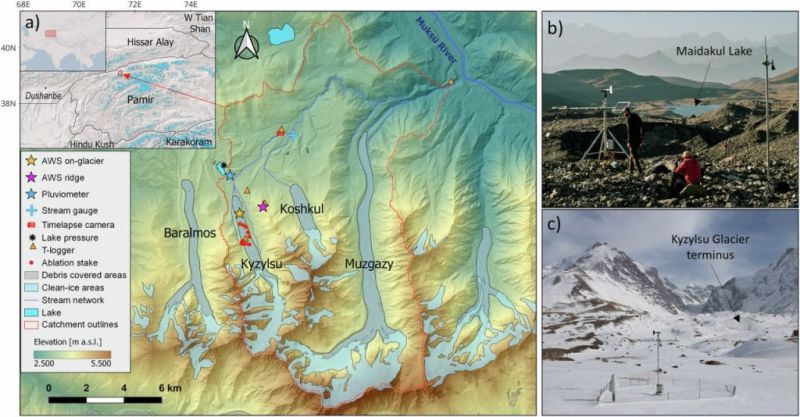

Международная команда учёных под руководством группы Франчески Пелличчотти установила на леднике Кызылсу в Таджикистане климатическую станцию и смогла смоделировать поведение ледника за период с 1999 по 2023 год.

Результаты свидетельствуют: критический рубеж был пройден в 2018 году, когда уменьшение снежного покрова и дефицит осадков начали необратимо изменять баланс массы ледника.

Преодоление «точки невозврата» означает переход в режим ускоренного таяния: лёд начинает компенсировать нехватку талой воды, но делает это за счёт собственного разрушения.

Этот процесс уже подрывает так называемую Памиро-Каракорумскую аномалию – феномен относительной устойчивости ледников региона, который долгое время удивлял учёных.

Таяние ледников несёт серьёзные риски для всей Центральной Азии, где реки почти полностью питаются ледниковыми водами. Потеря этих ресурсов угрожает водной безопасности всего населения региона.

С 2018 года северо-западный Памир вошёл в полосу устойчивого снежного дефицита: средняя глубина снежного покрова снизилась примерно на 40 см, а годовые осадки упали на 328 мм – около 28% от нормы.

Сезонный снег сходит примерно на две недели раньше, уменьшается его устойчивость весной, а пополнение ледников снежной массой слабеет. Итог – ускоренный отрицательный баланс массы и потеря «резервов холода», которые поддерживали аномальную стабильность ледников Памира в прошлые годы.

Исследование ледника у реки Кызылсу за период с 1999 по 2023 год показало: после 2018 года ситуация резко ухудшилась. Если раньше ледник терял массу медленно, то теперь он теряет её в восемь раз быстрее. Главные причины – меньше снега и всё более жаркое лето. Недостаток снегопадов стал одним из ключевых факторов, а летние температуры усилили таяние.

Если западные ученые видят причину катастрофического таяния ледников Памира лишь глобальные климатические изменения, то в работах ученых российского Института востоковедения РАН показано, что на сегодняшний день причиной водного дефицита в Центральной Азии на самом деле являются не климатические изменения, как утверждают ученые стран Запада, а непродуманная «деятельность человека в сфере водопользования, вызванная ростом населения, устаревшими технологиями водоотведения и несогласованностью в использовании вод трансграничных рек между вододостаточными странами верховий и вододефицитными странами низовий».

Одна из серьёзных причин нарастающего водного дефицита заключается в нерациональном использовании воды в сфере земледелия.

«Для преодоления кризиса странам Центральной Азии “нужны новые системы орошения земли и прочая техника», – указывает генеральный директор киргизкого аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрий Орлов.

По данным профессора Таджикского института земледелия Яраша Пулатова, вода, забираемая из бассейнов Амударьи и Сырдарьи, согласно квоте, используется всего на 40%, а 60% теряется впустую. В условиях нарастающего дефицита водных ресурсов необходим переход на водосберегающие технологии: капельное, внутрипочвенное орошение, использование гидрогели, мульчирования и т. д.

«Страны региона должны иметь государственную программу по водосбережению, программу по внедрению основных принципов интегрированного управления водными ресурсами на основе современных механизмов хозяйственной деятельности и государственной поддержки», – отмечает Пулатов.

«К колоссальным потерям воды (до 50%) приводит изношенность ирригационных систем, создававшихся в советские годы. Негативно на ситуацию влияет режим водопользования на гидроэнергетических сооружениях – летом вода накапливается в водохранилищах и недоступна для аграриев», – считает эксперт российского Института исследований Центральной Азии Альберт Белоглазов.

После распада Советского Союза режим работы гидростанций стран верховьев, Киргизии и Таджикистана, радикально изменился, что и стало, как мы писали, основной причиной водно-энергетического дефицита в Центральной Азии.

Водно-энергетический комплекс республик Центральной Азии таит огромный потенциал, составляющий 430-460 млрд кВт/ч в год, распределён он крайне неравномерно. Около 85% водных ресурсов региона сосредоточено в Таджикистане и Киргизии, которые расположены в зоне формирования стока Амударьи и Сырдарьи. Эти две республики заинтересованы, прежде всего, в энергетическом использовании ресурсов горных рек (Вахша, Пянджа, Зеравшана, Нарына), притоков Амударьи и Сырдарьи. Ирригация для них второстепенна.

Для Киргизии и Таджикистана вегетационный сельскохозяйственный период (весна – лето) связан в первоочередном порядке с накоплением водных ресурсов в водохранилищах (Нурекское и Кайраккумское в Таджикистане, Токтогульское в Киргизии) во время таяния в горах снега и ледников, с которых берут начало реки региона. Межвегетационный период (осень – зима) характеризуется повышенным потреблением и выработкой электроэнергии, что требует спуска больших объёмов воды. Для Казахстана, Узбекистана и Туркменистана приоритетом является, напротив, вегетационный период, в течение которого водные ресурсы активно используются для нужд орошаемого земледелия.

На долю Казахстана приходится 77.4% нефтегазовых запасов региона, на долю Узбекистана – 12.7%, Туркменистана – 6.7%. Эти страны энергоизбыточны. А Киргизия и Таджикистан энергодефицитны.

В советское время гидроэнергетика и ирригационное земледелие были взаимосвязаны. В зимнее время страны верховий накапливали воду в водохранилищах и получали электроэнергию и энергоресурсы (уголь и природный газ) из стран низовий. Летом Киргизия и Таджикистан направляли воду в Узбекистан и Казахстан, а также поставляли соседям гидроэлектроэнергию.

В настоящее время интересы этих государств в том, что касается энергетики и ирригации, зачастую носят, как мы отмечали, взаимоисключающий характер, что приводит к ситуации всеобщего проигрыша.

Ситуация усугубляется тем, что в Центральной Азии наступил период маловодья, из-за этого снижается уровень водохранилищ в Киргизии и Таджикистане, что ведет к снижению выработки электроэнергии.

Если перевести одну лишь Токтогульскую ГЭС в ирригационный режим, Узбекистан, как мы писали, выиграет на этом $36 млн, Казахстан – $31 млн. Потери Киргизии составят $35 млн., что вполне может быть компенсировано странами-выгодополучателями, Казахстаном и Узбекистаном. Однако такого согласия в текущей региональной реальности пока достичь не удалось, хотя переговоры между странами региона на эту тему ведутся.

Недавно всё же наметился выход из создавшегося тупика. Россия намерена стать пятым участником Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии для того, чтобы синхронизировать планы развития энергосистем, заявил РИА «Новости» глава Системного оператора Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) Федор Опадчий.

Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) сейчас выступает наблюдателем в Координационном электроэнергетическом совете стран Центральной Азии (КЭС ЦА), в который входят Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«На уровне правительства РФ запущена работа по присоединению России к соглашению о параллельной работе центральноазиатских энергосистем и наделению российского Системного оператора статусом пятого участника Координационного электроэнергетического совета стран Центральной Азии. Системный оператор России благодаря практическому опыту управления одной из крупнейших энергосистем мира как "единый узел" может внести большой вклад в синхронизацию планов энергосистем», – сказал Опадчий.

Подключение России к энергосистеме Центральной Азии позволит устранить энергодефицит в регионе, причем без снижения речного притока в страны низовьев, так как Киргизия и Таджикистан смогут избежать сброса воды в своих водохранилищах в зимнее время с целью обеспечения себя электроэнергией.

А страны низовьев в вегетационный период получат весь необходимый для их агропрома объём воды из водохранилищ стран низовьев.

Заглавное фото: nova24.uz